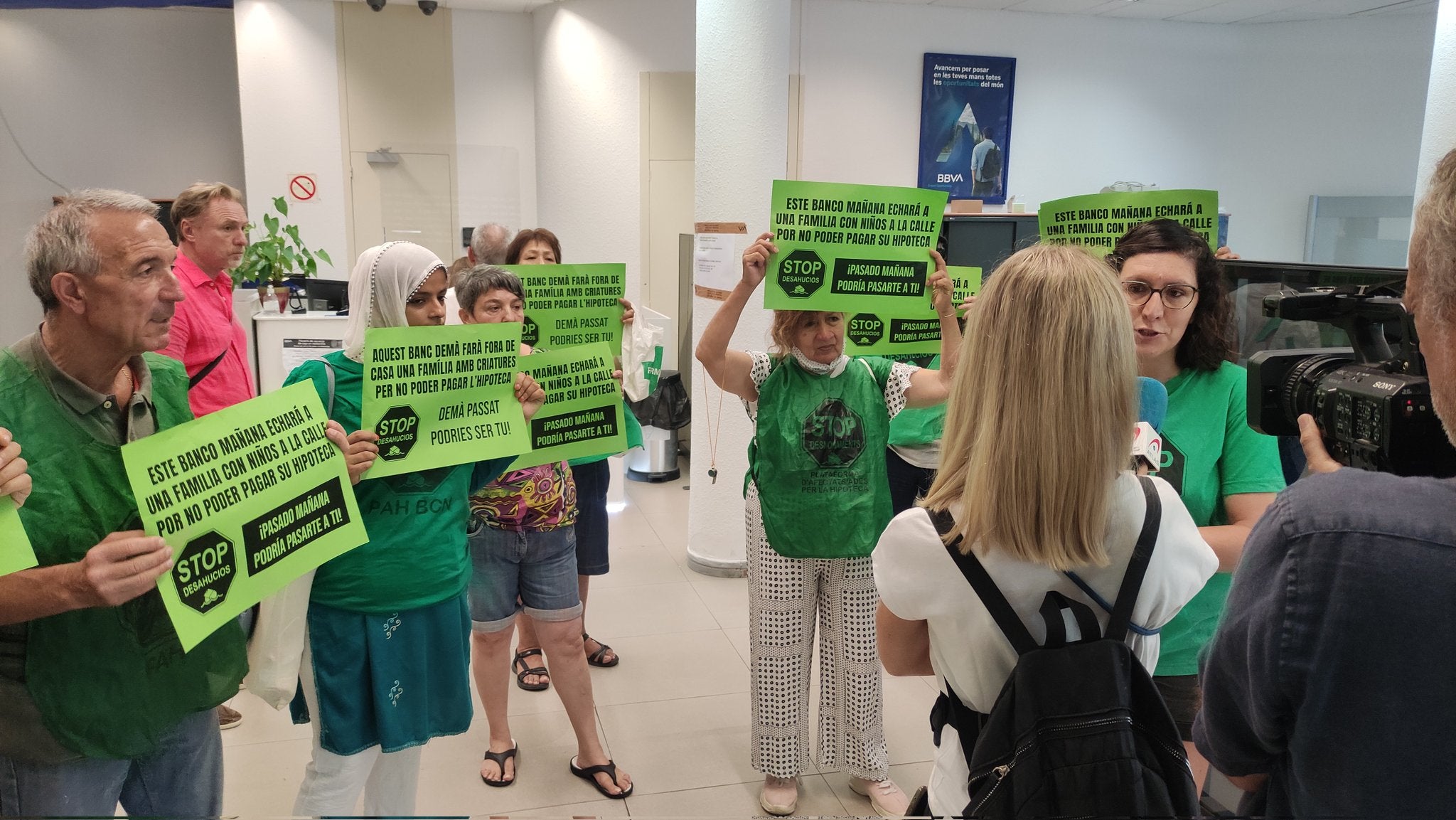

El sindicato de vivienda de Vallcarca compartía recientemente en sus redes sociales una imagen satírica muy alineada con el estado del discurso del movimiento catalán, con Barcelona como epicentro. En ella, primero, un hombre es increpado por otro, este segundo vestido con monóculo y sombrero de copa, por pagar el alquiler fuera de tiempo. En la segunda mitad, el hombre rechaza los gritos de su contraparte y se deshace de él: «Todo el mundo necesita un hogar, pero nadie necesita a los rentistas«, reza el meme. Las primeras veces que se escuchó en la calle el grito de «el miedo ha cambiado de bando», la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se dirigía, principalmente, a la banca y los fondos buitre -al calor de las movilizaciones posteriores a la Gran Recesión-. En definitiva, contra las estructuras financieras que, en medio de una crisis residencial sin precedentes en el mercado de propietarios que es el Estado español, eran la cara –lejana, a menudo invisible–, de la ola de desahucios que sufrían especialmente las rentas más bajas. 15 años después, la emergencia residencial continúa bien viva, y más aún en las grandes ciudades; pero «la composición del conflicto ha cambiado», explica al Tot Barcelona el portavoz del Sindicato de Inquilinas Enric Aragonès. Y, con ella, las organizaciones se han adaptado, e incluso se ha redimensionado al enemigo. Donde antes solo estaba Blackstone, ahora se grita contra el modelo mismo de la propiedad inmobiliaria como activo financiero; y contra aquellos que se benefician de ello.

El mercado de la vivienda, en efecto, ha cambiado sustancialmente en la última década y pico. Si antes de la crisis financiera el porcentaje de hogares en régimen de alquiler era ínfimo, -muy inferior al 10% según los datos del Observatorio del Alquiler fundamentados en estudios del Banco de España-, la cifra actual en el conjunto del estado rondaría el 25%; mientras que en Cataluña quedaría cerca del 28%. Es decir, si bien el tejido residencial español es mayoritariamente de propietarios, el alquiler aparece como una opción de creciente peso social –ya cercano, de hecho, al de la UE, de media en un 30,8%, solo tres puntos por encima del catalán–. El desplazamiento es, ante todo, material: a principios de la década pasada, con el estallido de la burbuja, la PAH, en palabras del miembro del grupo de investigación en Antropología de las Crisis y Transformaciones Sociales de la UB Joao França, «articula a las clases populares» superadas por endeudamientos gigantescos y en un contexto de incertidumbre laboral extrema. Ahora, añade Aragonès, el conflicto ha tomado amplitud social: personas «con un empleo estable y salarios en la media del país» sufren una presión residencial que, en su situación, sería impensable hace unos 10 años. En la demarcación de Barcelona, de media, los inquilinos dedican el 38% de sus ingresos a pagar los arrendamientos –un cálculo tramposo, a juicio del sindicato, dado que entre las rentas más bajas esta proporción suele alcanzar el 50%–.

La reconfiguración de la crisis, sin embargo, es también cultural. Durante los primeros compases de las luchas nacidas del estallido financiero, recuerda França, había aún un componente «aspiracional» en las protestas. Y hasta antes: un movimiento como V de Vivienda, nacido en plena burbuja con Ada Colau como cara más visible, «podía interpelar a jóvenes que reclamaban unas condiciones determinadas»; mientras que la PAH funciona como espacio para perfiles más precarizados durante la Recesión. Todas ellas, sin embargo, comparten la meta discursiva de alcanzar una vivienda en propiedad -aunque esta nunca fue una bandera irrenunciable del movimiento-. Durante la década posterior, el desmoronamiento de todas las certezas laborales y vitales previas hace que «toda una generación» deje de ver la compra como una opción accesible. «Hay un grupo de personas que llegamos a la edad adulta para el cual la propiedad ya no es un hecho accesible; ni siquiera deseable», rememora el antropólogo. El horizonte de convertirse en propietario, pues, se va desvaneciendo a los ojos de muchos potenciales movilizados, y no solo jóvenes, o trabajadores especialmente precarios. «Vemos clases medias que asumen que no podrán acceder; o sectores de propietarios que asumen que sus hijas e hijos no podrán serlo», contempla el experto; hecho que modula extremadamente el relato y las formas del estallido social contemporáneo. «Me aventuro a decir que había muchos propietarios en la manifestación del 23-N», celebra Aragonès.

El nuevo enemigo

Como en el cómic del sindicato de inquilinas de Vallcarca, las pancartas de la movilización de finales del mes pasado –la más multitudinaria de la historia barcelonesa en este ámbito, con más de 170.000 personas según la organización– no ponían el foco solo en BlackRock, o en el Banco de Santander. El ruido de llaveros en la Avenida de Roma también buscaba el oído de propietarios privados, pequeños y medianos, que acumulan un puñado de inmuebles y generan un beneficio improductivo. «A medida que el alquiler va ganando protagonismo, vemos que actores locales también forman parte de la economía extractiva», denuncia França –lo que la plataforma llama, como señalaron en la última Asamblea Internacional Popular por la Vivienda celebrada en Barcelona, «economía vampírica»–.

Cuando la inmensa mayoría de ciudadanos en el Estado residía en régimen de propiedad, como recordaba entonces el investigador Manuel Gabarre, banca y vehículos inversores tenían muy fácil acceder al capital, mediante compras masivas de activos tóxicos a los gobiernos de turno tras los rescates bancarios –como fue el caso del Estado español, por ejemplo–, para revenderlos posteriormente a precios de mercado. «Cuando el foco estaba en los buitres, su rol era mucho más cierto», recuerda Aragonès. Si bien continúan siendo, a sus ojos, actores perniciosos para las economías locales, «ya no les es exclusivo». «Hablar de rentistas muestra cómo hay intereses contrapuestos», sentencia el sindicalista; sea el adversario una cartera financiera con 10.000 millones en activos o un propietario con siete pisos en el Eixample.

En los años centrales de la crisis financiera, recuerda França, hacer bandera contra los fondos buitre sirvió para «legitimar el movimiento». «Se construyeron discursos alrededor de un enemigo que la gente entendía que era compartido; es ampliamente reconocido que los fondos tienen una función parasitaria», explica; si bien a menudo «la efectividad de la protesta es menor» por la inmensa distancia que separa a un residente de las oficinas de, por ejemplo, Cerberus. En este sentido, reconoce la dificultad añadida de rebajar el foco al nivel base de la propiedad inmobiliaria. «Es más fácil estar legitimado para confrontar este tipo de actores; incluso las derechas lo llegan a comprar», compara. En un sentido similar, Aragonès recuerda los debates internos dentro del movimiento, más allá incluso del Sindicato, y la alerta por si «personalizar más en los rentistas podría hacer perder impulso». «Pues no: justamente cuando hemos hecho este discurso es cuando mejor hemos avanzado», añade; valorando la capacidad de las nuevas líneas políticas para «romper la confusión interesada entre arrendadores y propietarios». Buscan, así, separar –también en el debate público– la inmensa mayoría de titulares de un inmueble que lo usan como residencia habitual, del pequeño reducto –alrededor de un 6% de los ciudadanos, calculan– que extraen beneficio de sus activos construidos. «También tiene que ver con el lenguaje: debemos dejar claro que son los intereses de los rentistas los que son opuestos», concluye el portavoz sindical.

Continuidad en la acción colectiva

Los cambios en las características del movimiento también reclaman, coinciden ambos expertos, nuevas formas de organizarlo. Tanto Aragonès como França destacan del tejido más joven su aspiración a asemejarse al sindicalismo obrero. «La vivienda no es un movimiento social sin formalización: hay organizaciones sindicales que forman parte del todo, con militancia que forma parte incluso si no tienen un conflicto abierto», razona Aragonès.

De hecho, el sindicalismo de barrio, u organizaciones que han tomado impulso en los últimos meses como el Sindicato Socialista de la Vivienda de Cataluña, dibujan la misma realidad: por encima de un espacio de emisión de discurso, las organizaciones se convierten en entornos de asesoramiento individualizado en conflictos residenciales concretos. «El modelo para abordar los casos concretos bebe del de la PAH de hace quince años» recuerda França. En la línea, Aragonès recuerda el contacto del Sindicato con «muchos conflictos concretos», como la resistencia de los ocho edificios de Gràcia comprados por el fondo buitre Palau & Mafredi, del brazo de la organización del barrio; o la participación en la lucha de los bloques de la calle Tapioles, una de las victorias más recientes del movimiento.

La resistencia que planteaba la PAH, recuerda França, era especialmente física, con las paradas de desahucios que se convirtieron en práctica habitual durante los años de la Gran Recesión y que aún ahora se mantienen en el repertorio de acción colectiva del movimiento. En este sentido, la ambición «mediaticodiscursiva» del Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones similares las hace más capaces de llegar a capas sociales amplias; pero no garantiza de suyo la militancia. De hecho, durante la marcha del 23-N, la preocupación de las sindicalistas presentes era esta: «a ver cuánta de esta gente podemos lograr que venga también a la próxima asamblea».

Una «clase inquilina»

Con todo, para França, «es interesante plantear el término sindicato» como herramienta, también, de contraposición; de creación de bloques sociales. Si bien es cierto que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tenía una clara ambición política, con demandas que iban desde las mejoras democráticas hasta otros ámbitos materiales, siempre ha permanecido muy complicado, coinciden, unir los dolores de capas sociales cada vez más diversas. Ahora, aún más: la crisis residencial afecta –de maneras muy diferentes– tanto a un profesional con un salario medio, pero un alquiler disparado; como a un joven que no ha podido emanciparse, como a una familia que se ve obligada a vivir en una sola habitación. De hecho, tanto el Sindicato de Inquilinas como el Sindicato de Vivienda de Vallcarca formaban parte de los convocantes de la asamblea barraquista de mediados de diciembre. «El modelo a menudo falla para lo más precario», lamenta el antropólogo; como ahora en la atención a los colectivos sin hogar, o las personas migrantes.

Así, el reto radica, para el portavoz sindical, en «unir las características diversas para hacer frente al sufrimiento compartido». La diversidad orgánica del movimiento va, en buena medida, en este sentido: la presencia de entidades con más ambición de base en paralelo a un claro blitz político y mediático podría servir para «responder a contingencias concretas» y, a su vez, «organizar una clase inquilina». Sin embargo, la coordinación entre ambas fórmulas es más que compleja. «Se puede ser grande y pequeño, pero no lo hemos visto nunca», responde França. En el momento de crecimiento de la PAH, el atractivo principal era «hacer sentir a la gente parte de una organización que garantizaba una vida mejor». Así, se alcanzaba un «músculo» que, en el momento de escalar, se volvió frágil. «Para mucha gente se concretó en proyectos electorales con propuestas interesantes, pero que no cambiaron el modelo», revive el experto. «Entre 2009 y 2015 parecía que tenía que pasar algo, pero al final se han aplicado pequeñas medidas reformistas, cambios que no impugnan el modelo». Sobre estos objetivos, Aragonès apunta al segundo Congreso de la Vivienda de Cataluña, que se celebrará en Granollers en febrero. «Buscamos una organización más conjunta, dar un paso adelante sólido», sentencia el portavoz.