Nunca ha habido tantos barceloneses como entre los años 1975 y 1981. Este período de finales del siglo XX marca un punto de inflexión demográfico para la ciudad, que hasta entonces había encadenado un aumento exponencial de población sin freno. Los expertos, sin embargo, ya advertían entonces de una realidad incontestable como que la capital catalana tenía un crecimiento limitado por su superficie. Barcelona tuvo que afrontar en ese momento el mismo debate que ya habían tenido otras ciudades como Madrid, Londres o Milán: cómo dar cabida al excedente poblacional. Había varios modelos sobre la mesa. Desde el expansionista madrileño, que había absorbido los territorios adyacentes como nuevos barrios, al milanés, que optaba por una cooperación con los municipios de su periferia bajo un mismo órgano de gestión. Se apostó por el segundo y con esta voluntad nació la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) en agosto de 1974.

«La expansión de la gran Barcelona no había venido acompañada de una reforma administrativa […] La ciudad no era capaz de albergar a toda esta gente y acabó desbordando sus límites, intentando conectarse físicamente con otros municipios para crear un ámbito metropolitano de tres millones de habitantes. Esto suponía que el 50% de la población estaba solo sobre un 2% del territorio catalán», apunta Oriol Nel·lo, exdiputado del Parlamento y doctor en Geografía especializado en estudios urbanos y ordenación del territorio por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El primer intento de tomar cartas en el asunto fracasó. La propuesta presentada por los técnicos de la CMB -entre los cuales había personajes más progresistas como el futuro ministro socialista Ernest Lluch- levantó las alarmas entre las autoridades franquistas, que la veían como un desafío al régimen, ya que daba demasiado poder a la capital catalana y dotaba al territorio de competencias en vivienda.

La muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 cambió completamente el escenario. Con los primeros pasos de la transición, se hizo aún más evidente la necesidad de actualizar el plan comarcal aprobado en 1953, el reglamento vigente hasta entonces para el territorio metropolitano, junto con el plan por demarcaciones de 1959. El texto del primero era demasiado «literario y permisivo» y tenía una capacidad «muy reducida» de gestionar un crecimiento demográfico que se había dado de manera «desordenada», remarca Nel·lo. La aceleración de este proceso de replanteamiento urbano culminó con la elaboración del Plan General Metropolitano (PGM) de 1976, una hoja de ruta que solo incluía 27 municipios y que definiría cómo sería el entorno de la gran ciudad en pleno contexto de impás entre la dictadura y la democracia. «Somos herederos de este planeamiento porque es el único que aún sigue vigente. En 50 años de democracia, no hemos sido capaces de aprobar uno nuevo, solo de hacer muchas modificaciones», señala la Mariona Tomàs, profesora agregada de Ciencia Política y miembro del Grupo de Investigación en Estudios Locales en la Universidad de Barcelona (UB).

Del «miedo a la ciudad» al modelo de Maragall

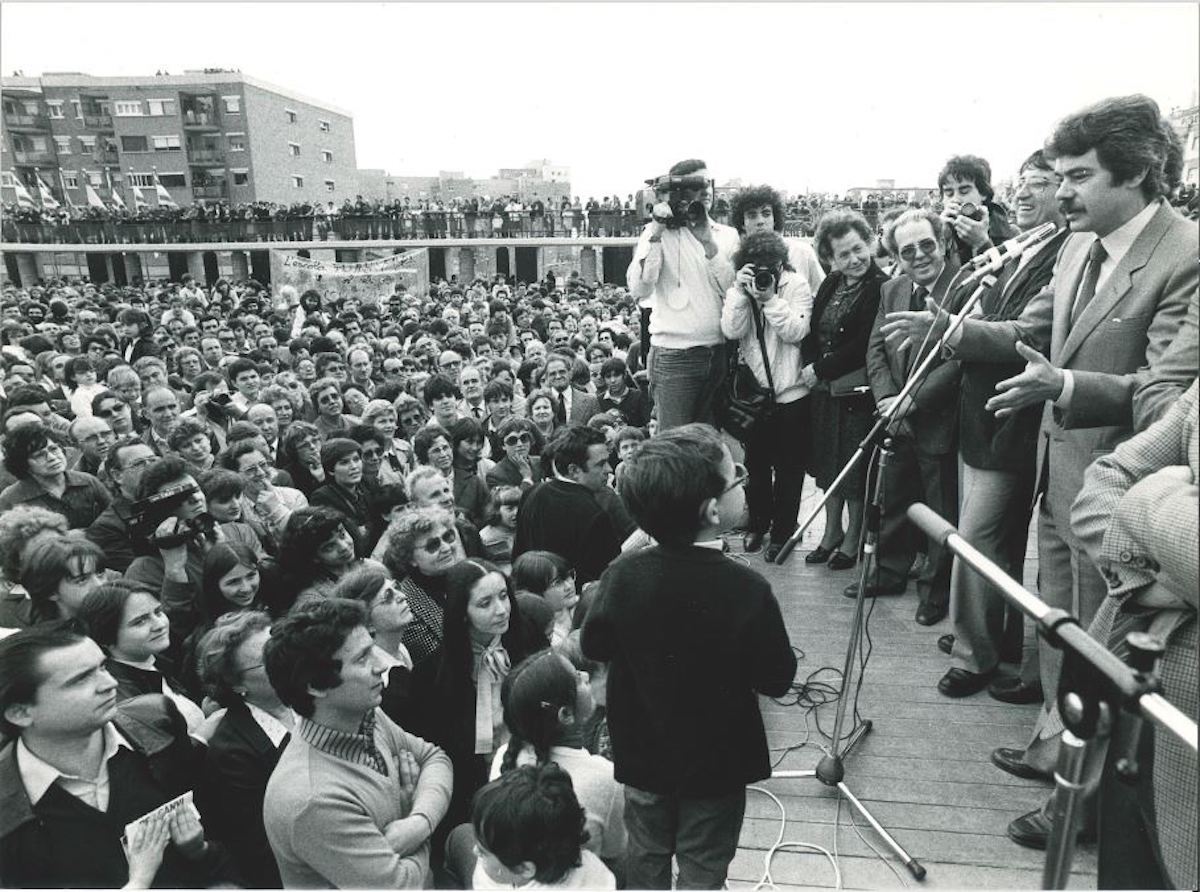

Tanto Tomàs como Nel·lo participaron la semana pasada en una de las conferencias del ciclo Después de Franco. Barcelona 1975, impulsado por el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Bajo el título La construcción de Barcelona, ambos expertos universitarios reflexionaron de la mano del historiador Jaume Claret sobre el desarrollo urbanístico de la capital catalana y periferia desde la muerte del dictador hasta nuestros tiempos, haciendo balance de las carencias y virtudes de la aplicación de este primer plan metropolitano. «La idea simbólica del PGM era diluir el poder de la gran ciudad para hablar de igual a igual con el resto de municipios, contrarrestando así las diferentes reticencias. Por eso se crean diez distritos barceloneses y se opta por un área descentralizada que diera equilibrio y que tuviera detrás un gobierno metropolitano fuerte. Se quedaron a medias», afirma la politóloga de la UB.

Para el exdiputado y geógrafo de la UAB, parte de este fracaso a medias -o éxito a medias, según se mire- responde al «miedo a la ciudad» que imperaba en la época entre algunos sectores de la tradición catalanista a raíz de los hechos de la Semana Trágica. «La burguesía veía Barcelona como un lugar peligroso, no solo para el orden social, como un lugar donde en cualquier momento puede estallar la revuelta, sino sobre todo para la nación catalana. Consideraban que la desnaturalizaba y pervertía porque era una cabeza demasiado grande para un país demasiado pequeño», puntualiza. Más allá de la gran ciudad, la realidad era que los municipios del cinturón habían recibido durante buena parte del siglo XX muchos migrantes tanto de otros puntos del país como de todo el Estado, llegando a triplicar en solo unas décadas su población original. «Había un flujo muy grande. Era una población mayoritariamente sin estudios o muy primarios, la ocupación era masculina, principalmente en el sector industrial, y para albergarlos se había construido vivienda de forma desordenada y especulativa. Era un territorio fragmentado que no estaba bien articulado», insiste Tomàs.

Este contexto también generó recelos hacia esta alianza metropolitana, que se veía desde algunos sectores como un intento barcelonés de aprovecharse del resto de territorios, endosándoles la instalación del aeropuerto y la expansión del Puerto; situando allí las plantas de tratamiento de residuos o garantizándose el acceso y control del agua potable. Al margen de la desconfianza hacia la CMB, que estaba presidida por el alcalde de Barcelona del momento, el PGM siguió adelante con más o menos éxito de cumplimiento hasta 1982, cuando la llegada de Pasqual Maragall a la alcaldía de la capital catalana supuso un punto de inflexión también para la metrópoli. «Aún hoy, el problema más grave de estos municipios es que no solo concentran población vulnerable sino que tienen una base fiscal inferior a la de la gran ciudad. Maragall tenía concepción redistributiva del gobierno metropolitano, como un mecanismo para hacer estas políticas. Él decía que cada familia barcelonesa contribuía con 2.100 pesetas al año al resto de localidades», explica Nel·lo. Este proceso se vio truncado con la desaparición de la corporación en 1987 tras las tensiones crecientes. «La disolución no permitirá continuar con esta idea, pero Maragall la recuperará con una Ley de Barrios del 2004», matiza el geógrafo.

Un relevo para el Frankenstein urbanístico

Medio siglo después de la aprobación del PGM, la Barcelona metropolitana poco tiene que ver con aquel embrión de 1976. Hasta 1995, solo la capital catalana perdió cerca de 250.000 habitantes, 350.000 si tenemos en cuenta los territorios adyacentes, casi como toda la demarcación de Lleida. Con la extinción de la corporación, el control del plan pasa a manos de los diferentes ayuntamientos, que a lo largo de los años se han encargado de llevar a cabo su despliegue. «A posteriori, hemos visto cómo esta proximidad con el territorio ha hecho que cada uno de los municipios cuidara de sus periferias. Esto ha sido una ventaja, haciendo que hubiera menos diferencias entre territorios», analiza Tomàs. «Indudablemente estamos mucho mejor. Ya en los primeros años de la transición se observa una disminución de la desigualdad y avances notables en los derechos ciudadanos. Con los noventa y los 2000, las desigualdades vuelven a aumentar, pero por el camino la ciudad se ha equipado de una forma extraordinaria», indica Nel·lo, que culpa tanto a los poderes públicos como a la acción ciudadana de convertir Barcelona en una de las ciudades con un «nivel de vida obrera» más alto de Europa.

En cuanto al resto del territorio, de los 27 municipios metropolitanos iniciales, se pasa a los 36 que a partir de 2010 conformarán el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En estas cinco décadas, el PGM ha sufrido hasta 1.600 modificaciones, superponiéndose a otras ordenaciones del territorio más recientes como los planes generales. «Ha aguantado bastante bien como instrumento de planeamiento porque tenía un nivel de detalle extraordinario y unos estándares en la distribución de equipamientos y zonas verdes bastante razonables», opina el geógrafo de la UAB. Con todo, este Frankenstein urbanístico hecho a base de parches ya ha agotado prácticamente su vida útil y requiere una actualización que se acerque más fielmente a la realidad metropolitana. «No hay competencias a esta escala en turismo o vivienda, por ejemplo. Tenemos un gobierno metropolitano que gestiona unos servicios, pero si tuviera este control se podrían articular medidas mejores para contener sus efectos», reflexiona la politóloga de la UB. En esta línea, la AMB aprobó inicialmente en marzo de 2023 el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), un primer paso para poder configurar un nuevo planeamiento general que sustituya al de 1976. Una década después del inicio de la redacción del PDUM, este podría volver a pasar por una nueva aprobación inicial antes de la definitiva debido a las numerosas alegaciones presentadas por los municipios afectados.

El otro reto actualmente sobre la mesa de las administraciones es el encaje de los municipios que por ahora quedan fuera de esta red metropolitana. «Tenemos una Ley de Veguerías que no se ha podido llevar a la práctica. También se podrían crear otras áreas o ampliar la actual AMB, pero no hay consenso. Si algo se aprendió del episodio con la corporación es que se debe intentar que haya voluntad política y un cierto consenso porque, si no, son unas heridas que se arrastran durante 30 años», subraya Tomàs, que considera que este desafío lo debe asumir la Generalitat para fomentar la cooperación entre municipios y evitar que algunos se puedan sentir «ciudadanos metropolitanos de segunda».