Después de más de tres años de obras, quejas de los vecinos y de los comerciantes, hallazgos arqueológicos y sentencias judiciales, la transformación de la Via Laietana será una realidad a finales de junio o principios de julio, según ha confirmado el Ayuntamiento de Barcelona. La reforma se gestó en el año 2020 bajo el mandato de la alcaldesa Ada Colau, con un plan urbanístico que deja un único carril de circulación de vehículos privados -a una velocidad máxima de 30 km/h- de montaña a mar, un carril para bus, taxis y bicis, aceras el doble de anchas y cuatro zonas de descanso con más verde. Pero esta nueva Via Laietana será, en realidad, la segunda vida de una arteria de 900 metros de largo y 80 metros de ancho que conecta el Eixample con el mar.

Hace un poco más de un siglo, el Ayuntamiento de Barcelona pilotado por la Lliga Regionalista de Francesc Cambó comenzó a ejecutar la reforma urbanística más grande hecha nunca en Barcelona. El 10 de marzo de 1908, las grúas destriparon el Ciutat Vella con la demolición de cerca de doscientos edificios, la desaparición total o parcial de 85 calles y plazas, y el desalojo de unas 10.000 vecinos y vecinas de los barrios de la Catedral, Sant Pere, Sant Cugat del Rec, Santa Caterina y la Ribera. La expulsión del vecindario sería rápida, gracias a la Ley de Expropiación Forzosa de 1879, que amparaba la expulsión de todos los que se encontraban de alquiler y que se quedarían en la calle sin ningún tipo de compensación ni ayuda. De hecho, este desalojo masivo fue uno de los detonantes en 1909 del estallido de la Semana Trágica, en la cual muchas de las barricadas se levantaron con los escombros del inicio de las obras un año antes.

En cualquier caso, la idea de comunicar la ciudad nueva con el puerto ya figuraba en el proyecto de ensanche de Ildefons Cerdà con el nombre de Gran Via A, pero no se materializó hasta el Plan de Reforma Interior de Àngel Baixeras. Esta primera reforma, que se prolongó nada más y nada menos que cincuenta años (se dio por finalizada en 1958), borró espacios emblemáticos de la ciudad, como el convento de Sant Sebastià o las Voltes dels Encants, pero también la plaza de l’Oli, el convento de las Magdalenas y de la iglesia de Santa Marta. También se perdió el palacio del Marqués de Sentmenat y el convento de Sant Joan de Jerusalem.

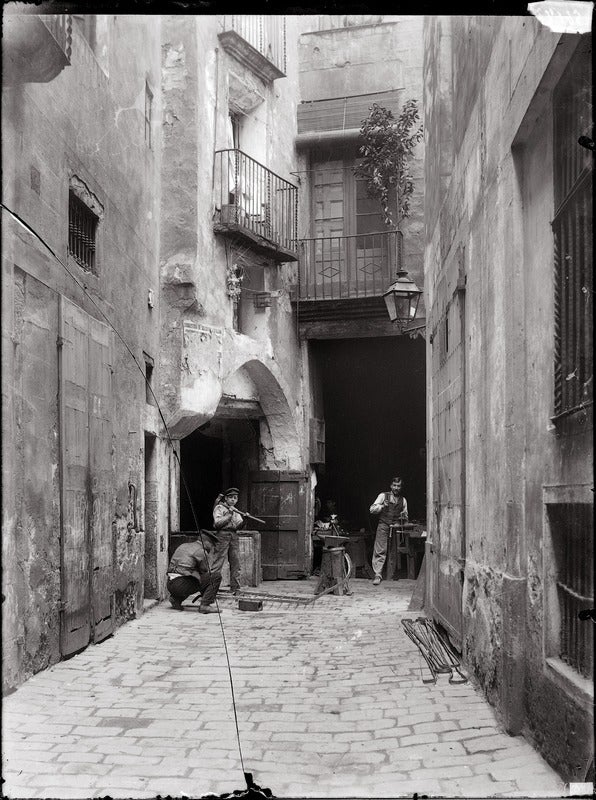

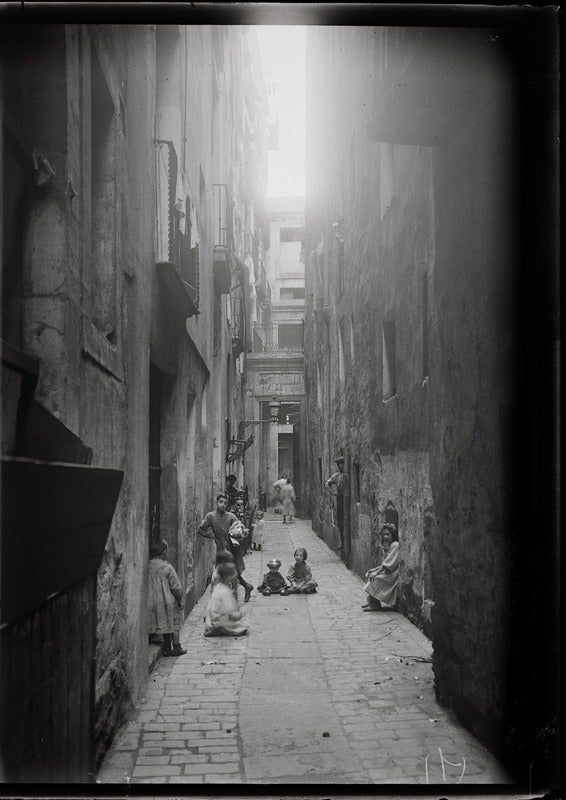

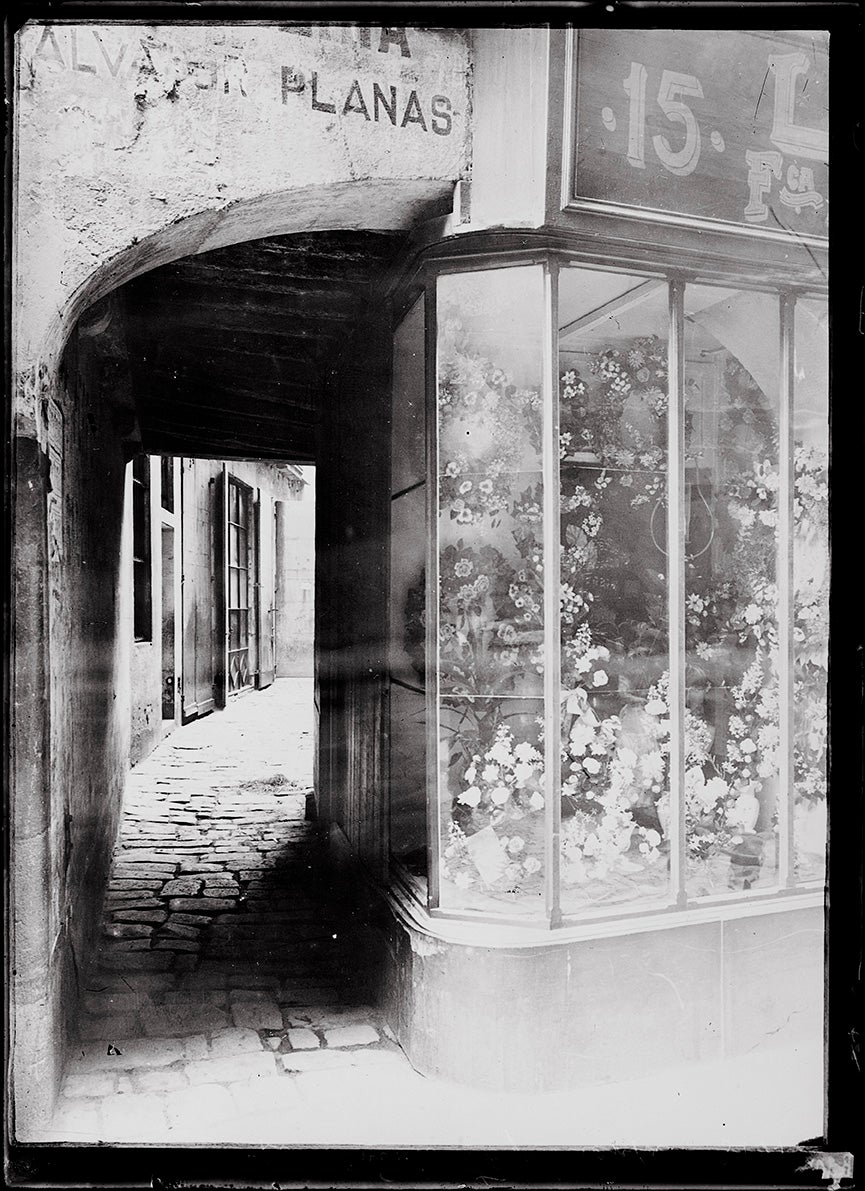

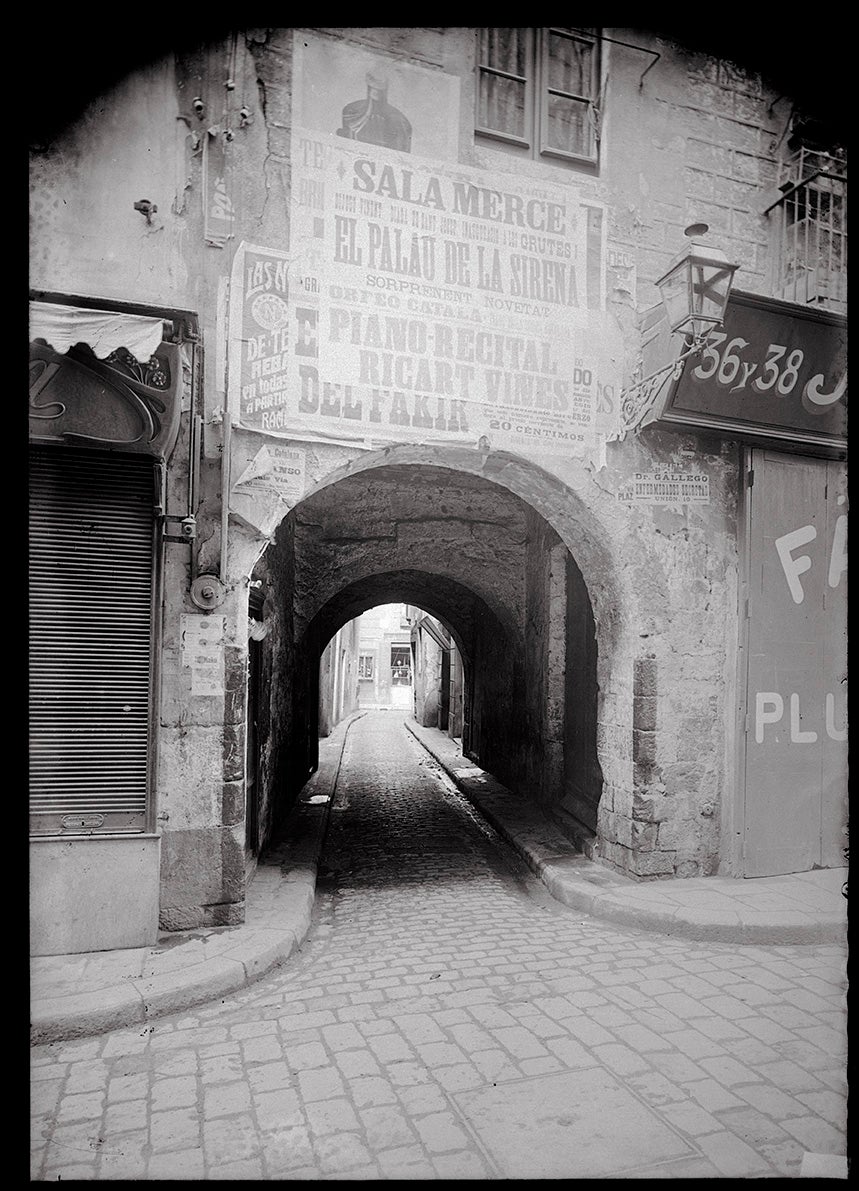

Además de estos edificios emblemáticos, desaparecieron algunos de los callejones más estrechos y populares de aquella Barcelona. Calles que ni Google Maps ni el directorio de calles del Ayuntamiento reconocen, pero que han formado parte de una historia de siglos en la capital del país, donde vivía gente que vio cómo la gran transformación urbanística del Ciutat Vella se llevaba sus recuerdos y su hogar. Hablamos, por ejemplo, de la Riera de Sant Joan, la calle del Arc de la Glòria, la calle d’en Burgés, la de la Bòria, la de Fenosa o la del Sant Crist de la Tapineria.

La memoria de los vecinos, en fotos

Por fortuna, algunas de las calles y edificios que pagaron el precio de la gran reforma urbanística del siglo XX perduran en la memoria de los barceloneses gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de entonces. El mismo 1908, antes de que comenzaran las obras, convocó un concurso de dibujos y fotografías para documentar la parte de la ciudad que debía desaparecer. Ahora, se pueden ver las imágenes en formato digital, interactivo y multimedia, con unas 1.000 fotografías de las series finalistas de aquel concurso que se conservan en el Archivo Fotográfico de Barcelona. Era una manera de intentar preservar en el imaginario colectivo aquella trama continua de plazas, calles y callejones que había evolucionado desde la edad media y que daba cobijo a las clases populares barcelonesas, pero que las grúas comenzarían a destruir sin piedad.

La reforma, no exenta de quejas de vecinos y de artistas que denunciaban la destrucción de edificios históricos, se realizó en varias fases. Entre 1908 y 1909 se reformó desde el puerto hasta la plaza de l’Àngel, bajo la supervisión de Lluís Domènech i Montaner; entre 1909 y 1911, entre la plaza de l’Àngel y la calle de Sant Pere Més Baix, a cargo de Josep Puig i Cadafalch, y entre 1911 y 1913 entre Sant Pere Més Baix y la plaza de Urquinaona, a cargo de Ferran Romeu.

Paradas de metro fantasma

Otro gran cambio urbanístico que viviría esta primera Via Laietana fue la construcción de vías subterráneas de metro a partir de 1914, cuando ni siquiera había metro en Barcelona. Más de una década después, y ya con el primer metro en funcionamiento que unía la plaza de Catalunya y Lesseps, se construyó una estación en Via Laietana que nunca recogió pasajeros, Banc. Y 300 metros más allá, aprovechando el túnel, se construyó otra parada, Correus, que entró en funcionamiento el 20 de febrero de 1934 y cerró treinta y ocho años después, el 20 de marzo de 1972. Dos estaciones que habían sido pensadas para convertir aquella obra urbanística en una gran arteria de movilidad también subterránea, pero el proyecto terminó fracasando. Hoy es imposible recorrer la Via Laietana de arriba a abajo en metro.

Aquella gran reforma de medio siglo fue, de hecho, el final de una época, la del crecimiento urbano ochocentista, y el inicio de una nueva etapa para una ciudad metropolitana en los parámetros históricos de la segunda revolución industrial y la cultura de masas.