«Vuestra abuela no era mala persona, pero el amor y la pasión pudieron más que el sentido común». Con esta frase concisa, Carme Alled rompía la omertà que durante casi todo un siglo había pesado sobre su familia. Era su 90 cumpleaños y después de años de insistencia de sus hijos, la mujer había decidido finalmente revelar el secreto que durante tanto tiempo había guardado por pudor, una herencia de tiempos pasados donde la autocensura era vista como un instrumento para la supervivencia. La anécdota de aquel extraordinario acto de confesión nos la explica José María Goñi, uno de los hijos que estuvo presente y una figura que muchos recordarán como cabeza visible de las primeras disputas entre las VTC y los taxistas en 2019. «Nosotros siempre habíamos sabido que detrás había una historia interesante, pero no imaginábamos su dimensión», reconoce en una conversación con el TOT Barcelona.

Durante los siguientes tres años y medio que Alled vivió en casa de su hijo antes de morir el 27 de noviembre de 2017, el momento de ir a dormir se convirtió en una especie de ritual. Ella relataba de viva voz la historia de su madre mientras Goñi apuntaba en un bloc de notas todos los detalles. La magnitud del relato -tanto por longitud como por importancia- llevó al nieto de la protagonista a iniciar en paralelo una investigación junto con su hermano y sus primos para comprobar si todo aquel cúmulo de vivencias tenía fundamento o era solo fruto de la imaginación senil de su madre. «Estábamos preocupados por si todo aquello no era más que el delirio de una abuela, pero a medida que avanzábamos en la historia nos dábamos cuenta de que todo encajaba. No hemos sabido encontrar el más pequeño error ni contradicción alguna«, asegura.

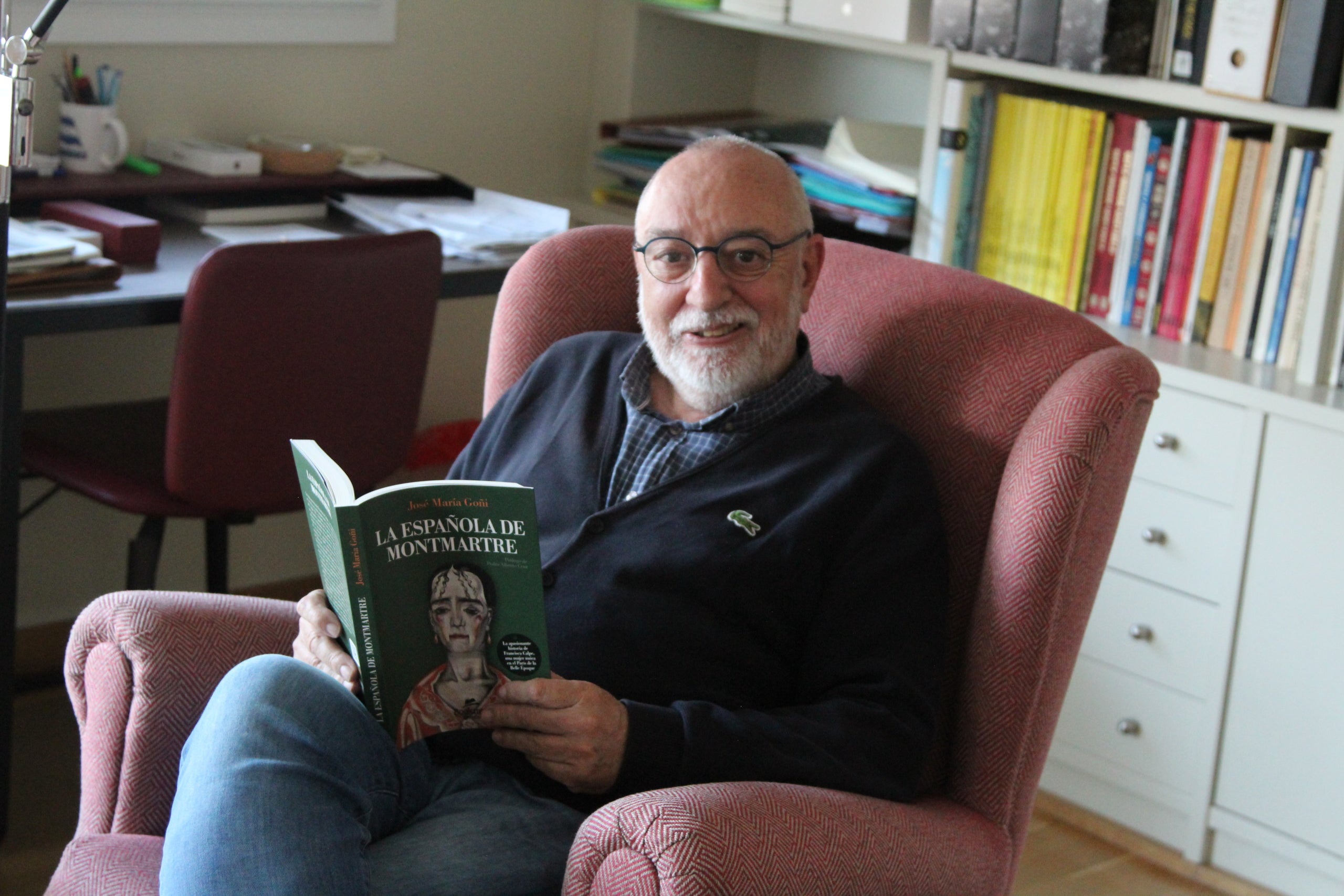

Una década después de la confesión de su madre, aquel secreto familiar guardado en un cajón durante décadas ha fructificado en la novela La española de Montmartre (Bookman, 2025), que se presentó hace unas semanas en el Museo Picasso de Barcelona. El libro que firma el mismo Goñi recupera en primera persona la trayectoria de su abuela, Francisca Calpe (1885-1965), una joven proveniente de un pequeño pueblo de la demarcación de Castellón que llega a Barcelona el 21 de julio de 1909, solo unos días antes de que estalle la Semana Trágica. En la capital catalana se enamorará de un joven pintor con quien huirá a un París con la Belle Époque en plena efervescencia, donde encontrará refugio entre la amplia colonia de artistas catalanes y españoles establecidos en la ciudad en la época, entre los que Pablo Picasso, Juan Gris, Isabel Güell o María Blanchard. Allí experimentará las vicisitudes de la vida bohemia en torno a Montmartre, pero también el dolor de la pérdida y el precio del sacrificio, una carga que arrastrará hasta su muerte.

Amor y miseria en la ‘Ciudad de la Luz’

La historia comienza en Montanejos, un pequeño municipio de Castellón próximo a Teruel de habla castellana. Allí nace en el seno de una familia acomodada venida a menos Francisca Calpe en 1885. Su padre -conocido en el pueblo como el afrancesado– murió cuando ella tenía solo dos años, pero, como era un gran amante de la literatura y el arte, dejó escrito antes de desaparecer que quería que su hija estudiara. A diferencia de la gran mayoría de niñas de su edad, ella pudo acceder a una educación y rápidamente se le quedó pequeña su localidad natal. Con solo 23 años, decide abandonar el pueblo rumbo a Barcelona, donde vivía su hermana María. Tres días después de su llegada a la ciudad, comenzaba la revuelta conocida con el nombre de la Semana Trágica. Durante los días de conflicto, un joven pintor formado en la Escuela Moderna, una institución pedagógica pionera y de estilo racionalista impulsada por el pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, que había resultado herido en combate se refugia de las autoridades en casa de las hermanas. Su nombre era Carlos Túrrez y era solo unos años más joven que nuestra protagonista.

Ambos se enamoran perdidamente, pero la estrecha relación del artista con el pedagogo, que fue encarcelado como presunto instigador de la revuelta y finalmente ejecutado meses después, hace que las autoridades lo busquen también para arrestarlo. Deciden abandonar la capital catalana para poner rumbo a París, en una huida no exenta de dificultades. La noticia del fusilamiento de Ferrer i Guàrdia les alcanza ya establecidos en la Ciudad de la Luz y actúa como catalizador para integrar a la pareja en la comunidad artística. El poeta André Salmon les cede su estudio en el Bateau-Lavoir, un edificio convertido en residencia y punto de encuentro de la bohemia de Montmartre. Calpe trabaja de lavandera mientras Túrrez comienza a hacerse un lugar como pintor en el movimiento vanguardista. Allí tiene los primeros contactos con aquel grupo en el exilio, sobre todo con las mujeres que formaban parte de él, como la pintora cubista María Blanchard o Fernande Olivier, el nombre ficticio que utilizaba la primera pareja y musa de Picasso. Con esta última establece una gran amistad que se volverá aún más íntima coincidiendo con el ocaso de la relación tortuosa de la francesa con el genio malagueño.

A principios de 1910 se producen unas grandes inundaciones en la capital francesa. El Sena había desbordado sus límites y el agua inundaba calles y plazas. Ante este escenario catastrófico, muchos parisinos optaron por refugiarse en las zonas más altas de la ciudad como el cerro de Montmartre. Calpe fue una de las personas que ayudaron a los desplazados y llevando a cabo esta labor humanitaria conoció a la compositora y pianista Isabel Güell, heredera de la poderosa familia barcelonesa y con quien encajaría de inmediato. En junio del año siguiente nacería su primera hija con Túrrez, Amélie. Lejos de los privilegios de una vida acomodada, la vida de la pareja es muy precaria y se mueve entre el hambre y la miseria más absoluta. El resultado último de esta situación de indigencia es la muerte prematura de la primogénita en febrero de 1913. Esta pérdida marcará un punto y aparte en la vida de la mujer y en su relación con el pintor, que acabaría como tantos otros absorbido por la espiral autodestructiva de la fiesta de París. Ambos acabarían dejando la ciudad en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial.

Una huida hacia adelante

La primera parada después de la capital francesa fue Burgos, donde Túrrez trabajó en la restauración de la Catedral. Después de una breve estancia en la ciudad leonesa, la pareja se dirigió a Santander, donde visitó a Blanchard, quien reveló a Calpe que solo unos meses antes había terminado un retrato en el cual ella era la protagonista. Esta huida hacia adelante terminó con los dos instalándose definitivamente en Madrid en 1915. Allí el pintor frecuentaba el Café Pombo, punto de encuentro de la comunidad artística en la capital española, y se relacionaba con personajes del calibre del escritor Ramón Gómez de la Serna, con quien protagonizó algún altercado por defender ante los críticos el entonces aún emergente arte vanguardista.

Calpe se quedó embarazada por segunda vez y esto provocó una fuerte crisis en la pareja. La mujer quería el hijo, pero el artista no. Ella terminó forzándolo a aceptar que tuvieran la criatura. Sin embargo, Túrrez continuaba inmerso en el ritmo frenético de drogas y burdeles de París y, ante la posibilidad de que se repitiera el desenlace trágico de la pequeña Amélie, la joven tomó la decisión más difícil de su vida. Sin avisar a nadie, abandonó Madrid a pie con su hija recién nacida en brazos -bautizada con el nombre de Amèlia- para poner rumbo a su Montanejos natal en una travesía de 52 días por caminos entonces aún sin asfaltar.

Lejos de una buena acogida, su madre aceptó quedarse con el bebé para cuidarlo, pero echó de casa a su hija hasta que consiguiera hacer «las paces con dios». La vida que había llevado era una deshonra para la familia, que no podía permitir que ella regresara como si nada en pecado. La joven se refugió entonces con su amiga Isabel Güell, para quien trabajó como mujer de compañía. Ejerció este cargo durante cuatro años, pero las malas lenguas -alimentadas sobre todo por la lengua que hablaban entre las dos, el francés- terminaron llevando a los herederos de los Güell a buscar una salida para Calpe que le permitiera rehacer su vida. La encontraron gracias a un religioso amigo de la familia, que le presentó a un feligrés llamado Blas Alled, que se dedicaba al mundo ferroviario.

Retrato de una tragedia

Nuestra protagonista se casó con Alled, con quien tuvo varios hijos, entre ellos a Carme. Antes de hacer oficial el enlace, la mujer tuvo que prometer que nunca revelaría su pasado y que renunciaba a la vida que había llevado hasta entonces. Tenía solo 33 años. Calpe cumplió la promesa y solo cuando se acercaba su final -ya con 79 años– quiso contar a sus hijos la verdad, entregándoles ocho cuadernos donde se relataba como si fuera un diario personal su vida: desde las peripecias y la miseria parisinas al último adiós con su enamorado en Madrid. Esta herencia venía acompañada de un libro que la pareja había comprado en la capital francesa y que él le había dedicado y de una fotografía de ambos durante su viaje a Santander en 1914. Ninguno de los cuadernos ni la instantánea han podido ser aún recuperados.

Ahora bien, la investigación de los nietos de Calpe sí que ha logrado tres hitos destacables que dan sentido y una veracidad reveladora a esta historia extraordinaria. El primero es el hallazgo de una imagen antigua donde se puede ver a un joven Túrrez durante su etapa de formación en la Escuela Moderna, donde tuvo precisamente a Picasso de maestro. El segundo es la recuperación del registro de nacimiento y defunción de Amélie, la primera de las hijas de la pareja. Inicialmente se pensaba que la criatura había sido enterrada en Montmartre, pero la búsqueda no daba resultado. Finalmente, las indagaciones permitieron localizar los documentos y ubicar los restos de la pequeña en una fosa común del cementerio de Saint Ouen, a las afueras de París. Había sido enterrada allí porque no tenían dinero para darle una sepultura como dios manda. Una curiosidad del registro de la pequeña es que más allá de su nombre de pila -en homenaje a la identidad real de Olivier, Amélie Lang– figuraban dos nombres más: Geneviève, en recuerdo a la madre de Túrrez, y Olympe, una referencia al cuadro preferido del pintor, la Olympia de Édouard Manet.

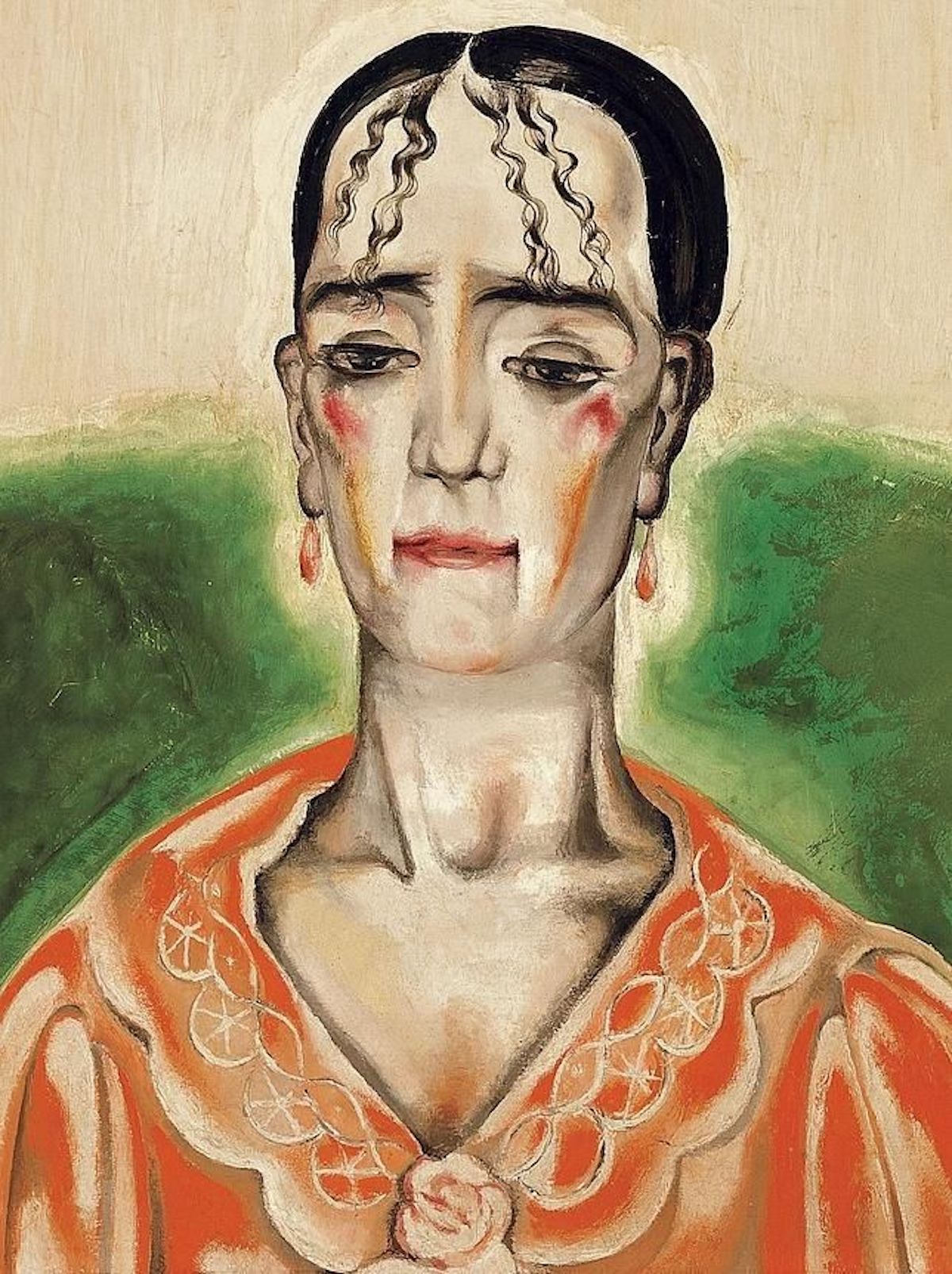

El tercero y quizás el más significativo es el descubrimiento del cuadro que Blanchard dedicó a Calpe. La fecha indicada por la madre de Goñi y la descripción de este coincidían con una pieza que está expuesta en el Museo de Arte Moderno de París: La española (1913). La prueba definitiva, sin embargo, fue llevar a Carme a la capital francesa para que ella misma terminara de confirmar las sospechas. Dicho y hecho. La familia organizó una escapada breve a la ciudad y solo al entrar en la sala donde estaba expuesta la pintura, la mujer se puso a llorar. Acababa de ver la imagen de su madre, con los mismos pendientes que llevó hasta sus últimos días. Un rostro triste, desconsolado, que, si nos fijamos en la fecha de creación del cuadro, cobra aún más relevancia, ya que se pintó justo el año que muere la pequeña Amélie. «Carlos era un bohemio, un amante extraordinario, pero un desastre como padre. Ella no lo pudo odiar nunca, aún lo amaba y decidió dejar volar libre al amor de su vida porque sabía que con ella no podría ser feliz […] Estuvo a punto de que esta historia extraordinaria se olvidara y se perdiera. Me pregunto muchas veces cómo fueron capaces de ocultarlo durante tanto tiempo», reflexiona Goñi. Y añade: «Ella tuvo que pagar un precio muy alto por su libertad, por eso, el libro es ella».